Mondes parallèles, une histoire d’amour, Keigo Higashino, 1995, 333 pages

Takashi travaille chez Bitech, une entreprise spécialisée dans la réalité virtuelle, en compagnie de son ami Tomohiko. Un jour, ce dernier lui présente Mayuko, sa petite amie, dont il tombe amoureux. Le lendemain, Takashi et Tomohiko travaillent toujours chez Bitech mais c'est Takashi qui est en couple avec Mayuko.

Mondes parallèles, une histoire d’amour démarre comme une uchronie personnelle, avec une réalité où Takashi est en couple avec Mayuko et une réalité où il ne l'est pas. Et le titre oriente totalement le lecteurice à y penser ainsi. Mais le fait que Keigo Higashino est avant tout un auteur de polar et que les protagonistes travaillent dans le domaine de la mémoire et des souvenirs sont deux gros indices qu'il se cache en fait quelque chose derrière cette 'réalité', finalement bien plus thriller (assez plat) qu'uchronie.

L'autre élément important du titre, c'est "une histoire d'amour". C'est bien ce qui est au coeur du récit, un triangle amoureux qui n'est vraiment pas bon. Au-delà de mon désamour pour le genre, Takashi est un personnage égoïste et antipathique, ce qui ne crée aucune compassion pour sa situation. Mais le plus dérangeant, c'est sa relation à Mayuko, ponctuée d'une scène d'un autre temps qui ne peut plus passer en 2025. Si je comprends que certains choix sont faits pour les besoins de l'intrigue, ce ne peut pas être une excuse ici tant il y avait très facilement d'autres moyens pour arriver au même résultat.

Mondes parallèles, une histoire d’amour est incontestablement le moins bon roman de Keigo Higashino que j'ai pu lire. L'idée de base est bonne et a du potentiel mais sa réalisation me laisse plus que dubitatif. Ça me rend d'autant plus triste que j'adore l'auteur. Vu le nombre de ses romans encore non-traduits, je m'étonne que celui-ci ait été choisi. Ne vous y trompez pas : lisez Keigo Higashino, mais évitez celui-ci.

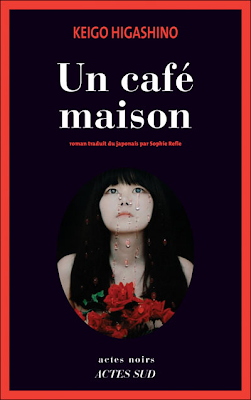

Couverture : Kanda Tangtrongchitr / Traduction : Sophie Refle

D'autres avis : Le nocher des livres, ...